إذا كانت الديمقراطية التونسية بلا ديمقراطية فما جدوى الإنتخابات؟

محمود بوناب

نشرت صحيفة Le Monde الفرنسية بتاريخ 17 ماى 2019 مقال رأي للباحث التونسي هيثم القاسمي حول العلاقات التونسية مع الإتحاد الأوربي والمخاطر الناجمة عن تغلغل النفوذ الأوروبي في المشهد التونسي وهيمنة بروكسل المطلقة على المسار االتفاوضي الخاص بإتمام اتفاقية التبادل التجاري الحر الشاملة ALECA، واعتبر الكاتب أن هذه الإتفاقية ستعود بالوبال على البلاد التونسية وأنها ليست إلا صيغة من الإستعمار الجديد.

وبقطع النظر عن موضوعية هذا الرأي وصوابه من عدمهما، سيما وأن ملف التبادل الحر مع أوروبا لا يحظى باهتمام كبير في وسائل الإعلام التونسية المنشغلة بمسلسلات رمضان (في تونس تنقطع معظم وسائل الإعلام عن تناول الشأن العام خلال شهر الصيام!)، فإن ما يلفت الإنتباه عند قراءة التحليل قول الكاتب:

"...إن هذه الهيمنة الأوروبية لها تأثير سلبي على مفهوم التمثيل المواطني والممارسة الديمقراطية بين التونسيين. وهي تجسد تراجع العملية الديمقراطية في تونس ووجود "ديمقراطية بلا ديمقراطية" من خلال فرض رؤية نيوليبرالية وتسييرية للإصلاحات السياسية وتهميش المعارضة وجمود المشهد السياسي واقتصار مشاركة التونسيين على مجرد التصويت..."

ويمكن القول هنا بكل موضوعية وتجرد، إن توصيف المشهد السياسي التونسي على أنه "ديمقراطية بلا ديمقراطية" وأن المشاركة السياسية للمواطن التونسي تقتصر على مجرد الإدلاء بصوته هو جوهر الحقيقة وليس مجانبا للواقع التونسي المزري، إذ لو سأل كل ناخب منا نفسه ما الذي جناه من الإدلاء بصوته في الإنتخابات التي جرت في البلاد منذ 2011، وهل لديه قناعة أن صوته ساهم في إحداث التغيير المنشود؟ وهل أن المرشح الذي منحه صوته أهل لتلك الثقة؟ سيجد أن الجواب على هذه الأسئلة البديهية هو ما يجمع اليوم بين التونسيين من مرارة وإحباط وغضب..ونفور تام من الشأن العام والمشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية!

فقد صوتنا يوم 23 اكتوبر 2011 في خضم انتشائنا "بثورة الحرية والكرامة" لاختيار أعضاء مجلس وطني تأسيسي كانت مهمته الرئيسية وضع دستور جديد للبلاد وقانون انتخابي خلال فترة لا تتجاوز العام..وشكل الحزب الفائز في الإنتخابات أغلبية برلمانية غير منسجمة وفاقدة لأي تصور لإدارة الدولة وحكومة إئتلافية على أساس تقاسم السلطة وتوزيع الغنائم على الحكام الجدد...فكانت النتيجة ما يعلمه الجميع من رداءة وخيبات وفشل ومهازل ما زال التونسيون يعانون من تبعاتها المدمرة في السياسة والتشريع والإقتصاد والشؤون الإجتماعية والأمن القومي والسياسة الخارجية والعلاقة بين الدين السياسة...

لا بل إن الأسوأ من كل ذلك أن الدستور الجديد الذي صاغه المجلس التأسيسي ووصفه رئيس المجلس آنذاك بأنه "أحسن دستور في العالم" جاء هجينا أعرجا، بعض فقراته صيغت وفق حسابات سياسوية ضيقة وبأسلوب مبتذل لا يرتقي إلى ما كان يطمح إليه التونسيون من دخول التاريخ من بابه الواسع بعد ثورة إعتبرها العالم بأسره مبهرة وناجحة، وذلك عبر إصلاح منظومة الحكم المهترئة والفاسدة وترسيخ الحريات الفردية والعامة وتكريس التعددية والتداول السلمي والنزيه عل الحكم وإعادة هيبة الدولة وسلطة القانون وإصلاح الإدارة العمومية والنهوض بالإقتصاد الوطني والفصل بين السلطات واعتماد نظام سياسي يراعي الخصوصيات الثقافية والتاريخية للمجتمع التونسي..

فكانت النتيجة البائسة أن تمخض الدستور الجديد عن نظام سياسي غريب وغير مألوف في البلاد العربية، نظام لا رئاسي ولا برلماني إذ تبين لاحقا أن لا رئيس الدولة الذي يحظى بشرعية سياسية لا يظاهيه فيها أحد بحكم أنه منتخب عبر الإقتراع المباشر للناخبين، ولا رئيس الحكومة الذي يُفترض أنه يمثل الحزب الأكبر في مجلس النواب ويكون مسنودا بأغلبية برلمانية متماسكة ومتجانسة يمسكان فعلا بزمام الأمور وبمقاليد السلطة، لأن السلطة الحقيقية بقيت بأيدي الحزب الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان، فهو المسيطر على المشهد السياسي وعلى حلفائه الذين يتحولون شيئا فشيئا إلى أتباع!

وزاد الأوضاع سوءا اعتماد نظام انتخابي نسبي على أساس القوائم الحزبية في بلد تشتتت فيه أصوات الناخبين. فباستثناء حزب حركة النهضة، من المعلوم أنه لا يوجد اليوم في المشهد السياسي التونسي حزب واحد له مخزون انتخابي مستقر في كافة جهات البلاد يتراوح بين 20 و25% من أصوات الناخبين المسجلين يضمن له على الدوام زهاء ثلث مقاعد البرلمان بفضل النظام النسبي..وربما أكثر من ذلك.

وعلى الرغم من خيبات الفترة الإنتفالية التي طال أمدها 3 سنوات بدل العام، شارك التونسيون بحماس في الأنتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في موفى 2014 وسط أجواء سياسية مشحونة، يحدوهم أمل كبير في إحداث التغيير المنشود بعد أن اعتقدوا أن الفرصة متاحة أمامهم للإختيار بين مشروعين مختلفين للدولة وللمجتمع..مشروع النهضة التي خرجت منهكة من الفترة الإنتقالية ولم تستوعب أنها ارتكبت حماقة تاريخية بتمديد تلك الفترة العصيبة أكثر مما يجب والدفع نحو اعتماد خيارات دستورية وتشريعية غير مدروسة وضيقة الأفق، ومشروع نداء تونس الذي أسسه الباجي قايد السبسي عام 2012 والذي يمكن تلخيص برنامجه الإنتخابي في نقطتين: ترسيخ المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة وسلطة القانون.

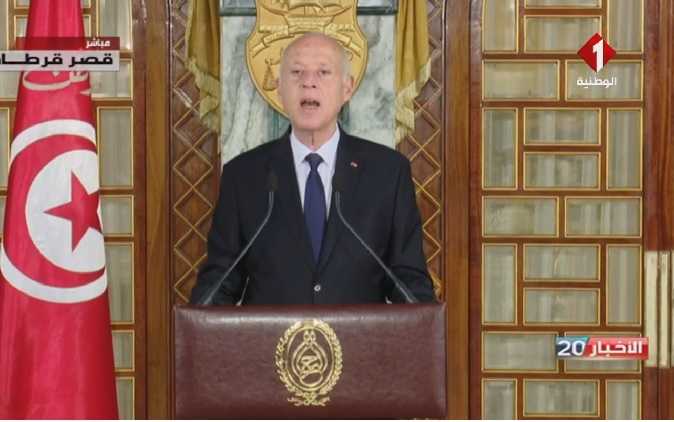

فاز النداء بأغلبية مقاعد مجلس النواب وكانت أمامه احتمالات عدة لتشكيل أغلبية برلمانية مستقرة، ودخل قايد السبسي قصر قرطاج رئيسا للجمهورية بأغلبية مريحة ساهمت فيها المرأة التونسية بحوالي مليون صوت من مجموع مليون وسبعمائة ألف...

بقية هذا "المسلسل" معروفة لكافة التونسيين.. "توافق الشيخيْن"، خيبات متعاقبة..نكث بالوعود والعهود، خيانات وغش ورياء..تكريس للفئوية ونفوذ الأسرة واللوبيات.. "سياحة حزبية" ومناورات لا تنتهي من أجل البقاء في السلطة أو الإقتراب منها، وأخيرا حرب مفتوحة بين رأسيْ السلطة التنفيذية وأخرى خفية بين الشيخين بعد إجهاض التوافق..والدولة تترنح في مهب الريح على حافة الهاوية ومعظم أطياف النخبة السياسية غير معنيين بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية والعائلية، ورؤساء الحكومات المتعاقبة عاجزون عن كسر دوامة المحاصصة الحزبية واختيار الكفاءات الوطنية التي تتحلى بالثبات والشجاعة ورباطة الجأش لتكون في مستوى المسؤوليات المنوطة بهم في خدمة الناس وفي مستوى التحديات المفصلية التي تهدد مستقبل البلاد...

ولولا أن في تونس جيشا وطنيا منضبطا وأمنا جمهوريا متماسكا، ومؤسسات مدنية ثابتة وما تبقى من إدارة عمومية.. لانهارت الدولة فعلا ولربما كان مصيرنا شبيها بمصير إخواننا في ليبيا واليمن وسوريا بالنظر إلى كم العنف والإحباط والغضب الكامن في نفوس الناس.

ولو سأل كل واحد من ال3 ملايين ناخب الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2014، بقطع النظر عن الطرف الذي منحه ثقته، هل ساهم صوته في إحداث أي إصلاح أو تغيير وهل تبين أن من منحهم صوته أهل للثقة التي وضعها في اشخاصهم وفي أحزابهم وهل ساهمت الولاية التشريعية والرئاسية المنقضية في تحقيق ولو الحد الأدنى من آمال التونسيين في العدالة والرخاء والإستقرار وإعادة الأمل إلى النفوس بمستقبل أفضل؟ سيجد أن الجواب هو مزيد من المرارة وإلإحباط والغضب..وخوف كبير على مستقبل هذا الوطن..

إذن كيف السبيل للخروج من هذا البؤس؟ وهل ما زال لأصواتنا ومشاركتنا في الإستحقاقات الإنتخابية معني أو قيمة؟ وعلى أي أساس سنصوت ولمن؟ وإذا قدرنا أن الولاية الرئاسية والتشريعية الحالية فاشلة تماما ولم تحقق للتونسيين إلا الغبن والقرف وأن من منحناهم ثقتنا قد نكثوا العهد وخانوا الأمانة، ما هي البدائل المطروحة أمامنا؟

هل سنستبدل قايد السبسي بيوسف الشاهد أو بحمادي الجبالي أو بغيرهما ممن يطمحون في المنصب؟ وهل سيحل تحالف النهضة و"تحيا تونس" وربما بعض شظايا النداء محلّ تحالف النهضة والنداء ؟ ما دام النظام الإنتخابي لا يمكِّن أي حزب من الفوز بالأغلبية التشريعية المتجانسة والمستقرة التي تخوله الحكم وفق برنامجه وأفكاره!

إن التونسيين ليسو في حاجة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ولاية تشريعية ورئاسية زائفة ومغشوشة أخرى على غرار التي سبقتها ما دامت الوجوه هي نفسها والممارسات والأفكارهي نفسها والأحزاب هي نفسها وإن تغير أسماء بعضها، والأدوات (الدستور وقانون الأنتخابات وقانون الأحزاب...) هي نفسها...لأن ذلك سيقود البلاد إلى التهلكة.

الفرصة الوحيدة التي لا تزال أمامنا للخروج من النفق، وبقطع النظرعن ظغوط الرزنامة الإنتخابية، تتمثل في إعادة النظر في أدوات العمل السياسي التي ورثناها عن الحقبة الإنتقالية من أجل إصلاحها. لقد تبين أن دستور 2014 ليس "أفضل دستور في العالم" وأن النظام السياسي الئي أفرزه هو مجرد نظام محاصصة حزبية، وهو يحتاج إلى مراجعة وتعديل سيما من حيث ضرورة تحديد طبيعة النظام السياسي من أجل إقرار نظام رئاسي أو نظام برلماني بعد استشارة التونسيين في الأمر في استفتاء شعبي لأن الإبقاء على نظام سياسي مزدوج "يأخذ من كل شيئ بطرف" يمثل تكريسا للجمود والرداءة والعجز. فالتوافق يمثل أحيانا أسوأ الخيارات للإبقاء على وضع متعفن.

كما أن النظام الأنتخابي يحتاج إلى مراجعة شاملة إذ بات جليا أن النظام النسبي غير ملائم للنسيج المجتمعي التونسي ويكرس هيمنة الأحزاب الكبرى على المشهد السياسي ولا يوفر الفرصة لتشكيل أغلبية برلمانية مستقرة ومتجانسة، ويجدر التفكير بكل جدية في العودة إلى نظام الأغلبية الفردية أو إلى نظام يجمع بين الأغلبية الفردية وشحنة من النسبية لضمان التوازن بين الجهات في التمثيل النيابي.

وأخيرا هناك ضرورة ملحة للمصادقة على قانون الأحزاب السياسية وتمويلها لأن استمرار العمل بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 أفقد المشهد السياسي أي مصداقية وحوله الى مهزلة. 220 حزبا في بلد يحكمه حزبان وأقل من 10 منها ممثلة في مجلس النواب! ما جدوى هذا الكم الهائل من الدكاكين؟ لذا، يجب أن يكون قانون الأحزاب أكثر تشددا في منح التراخيص والكشف عن مصادر التمويل وعدد المنخرطين والعلاقات مع الخارج وخصوصا القضاء على "السياحة الحزبية" التي يجب منعها منعا باتا بالقانون وكل نائب منتخب يريد الإنتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى يجب أن يستقيل ويخوض الإنتخابات الجزئية...

إن الخيارات المطروحة أمام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب للنظر في أي مبادرة دستورية ضيقة جدا من حيث أنه لا تفصلنا سوى أسابيع قليلة على الأستحقاقين التشريعي والرئاسي ولا يوجد في المشهد حزب أو تيار واحد قادر على التركيز على شيئ آخر غير الإعداد للإنتخابات.

كما أن أغلبية الأحزاب الفاعلة على الساحة ترفض رفضا قاطعا المساس حاليا بالدستور وبالقانون الأنتخابي وتؤيد بقاء الأمور على ما هي عليه.

لذا، فإن الحل والربط سيبقي بيد الناخب التونسي. فإذا أراد تكريس الواقع الذي نعيشه منذ سنوات، ما عليه إلا أن يتوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بصوته، على الأقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعطاء الفرصة لمن هو/ هي الأكثر كفاءة ونزاهة وصرامة لقيادة المرحلة المقبلة وإجراء الإصلاحات الدستورية والتشريعية الضرورية، أو أن يبرهن أن صوته عزيز ولا يمكن أن يمنحه لمثل هؤلاء الفاشلين الذين قادوا البلاد إلى حافة الهاوية واستهزؤوا باصوات ناخبيهم وخانوا أمانتهم، فيمارس "العصيان الإنتخابي" ويبقى في بيته يوم التصويت..وهما خياران أحلاهما مرّ كالعلقم.

تعليقك

Commentaires